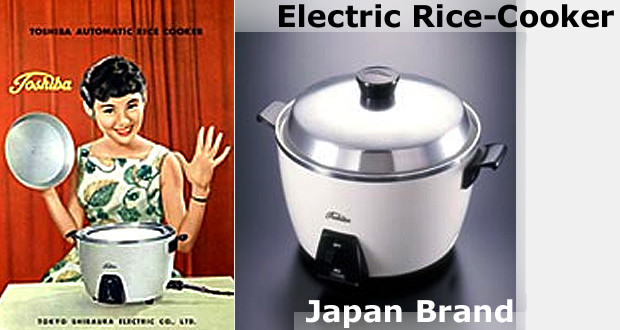

自動式電気炊飯器/東芝:寝ている間にご飯が炊ける日本全国が待ちわびた家電製品

日本の主食である米が炊ける電気機械は、かねてから研究が続けられており、旧日本陸軍も「炊飯櫃」という原始的な炊飯器を装備していた。しかし火加減の難しい炊飯を電気機械で完全に行うのは難しく、実用的な製品の発売には至らなかった。そうした中で1955年に「自動式電気釜」という商品が東芝から発売される。これは「二重釜関接炊」という方式で、炊き上がると自動で電源がオフになるものだった。なお、この「釜を重ねる」という実用的な電気炊飯器自体の開発は、光伸社の三並吉忠という人物が行っている。出典 –日本の最先端技術がよくわかる本

二重釜関接炊方式~台所に革新的な製品が投入されるまで

私たちの主食である米が炊ける「電気釜」なる電気機械は、文明開化のころから研究が進められていたが、なかなか決定打に掛ける製品には至らなかったようである。

なにかをしていたり、寝ている間にご飯が炊ける機械は多くの主婦の家事労働の時間を大幅に減らす画期的な発明でもあるからだ。

電気炊飯器は1955年、東京芝浦電気(現:東芝)から発売されたのが最初のようであり、米が主食である日本独自の発明でもある。

薪をくべて炊いていたものが、スイッチを入れ、タイマーで寝ている間に電気で炊ける事が可能になり、戦後瞬く間に普及していく。

実際に開発したのは、東京大田区の町工場、光伸社の三並吉忠(義忠)、風美子夫婦ようである。進駐軍向けに電気温水器で業績を伸ばし、1952年に進駐軍が撤退したことにより、注文が無くなり倒産の危機に追い込まれ、その危機に際して当時東芝の開発課長、山田正吾からの電気釜開発の提案が持ち込まれる。

倒産の危機を乗り越えるチャンスと考え、実際に試作にチャレンジしたが、なかなか上手く発明は出来ない。

工場や自宅を抵当に入れ銀行融資を受け、コメを大量に買い、研究試作に没頭。まさに命懸けである。

試作品をつくり実験を繰り返す中で、強火で一定の火力で炊き上げれば一番美味しく効率的に炊ける事を導き出す。

答えがわかると、タイマーを内蔵させた電気釜を試作したが、簡単にはいかなかったようである。

単純なタイマー設定では、芯のある硬いご飯や焦げすぎのご飯が出来てしまう。また米や水量、気候変動でも沸騰する時間が異なるからである。

釜に湯気が立ち始める時点を自動的に検出、約20分後にスイッチを切る仕組みをつくり出せば良いところまで答えを導き出したが、現在のやり方では不可能という事に気づいたようである。

苦心の末生まれた革新的なアイデアで驚異的なヒット商品へ成長

着眼点は良いが現在のやり方ではダメであると気づくと、答えを証明する新しい発想で挑戦できる。「失敗は成功の母」というのは間違ってはいないのである。

試行錯誤を繰り返し苦心の末生まれたのが「二重釜関接炊方式」である。二重になった鍋の外釜にコップ一杯分の水を入れ加熱。

水分が蒸発して外釜の水がなくなると急激に温度上昇が起こり、温度検出装置(サーモスタットスイッチ)により電源をオフにするというシンプルなものである。

開発から約3年後、55年に「自動式電気釜」という商品が東芝から発売される。当時の定価は3,200円である。大卒の初任給の約1/3に相当する高価なモノであったが飛ぶように売れたようである。

また好きな時間にスイッチをオンにするタイマー機能などを矢継ぎ早に投入。寝ている間にご飯が炊け、主婦の家事労働を減らし、「睡眠時間を1時間延ばした」とも言われたほどの衝撃を与える。

こうした事から1960年初期には全家庭の約半数までシェアを拡大していく。東南アジア・日系人等でも「オートマチック・ライス・クッカー」の名で好評を博し、日本発の世界的発明に成長。

昨今は、高機能な炊飯器が、アジアからくる中国人観光客にも爆買い需要でもお馴染みでもあり、メイド・イン・ジャパンの安定的商品とも言える。

現在の究極の発明は貴重な時間を短縮する事である

着眼点で最も大事な事は「多くの時間を費やしていた事を短縮する」アイデアである。そこから着想し、研究を重ね、発明品を生み出す事が成功への王道パターンでもある。

時間を短縮する事で文明は発達してきたと言ってもよく、家事労働で多くの時間を費やす主婦に向けた製品は今や鉄板である。大小様々なアイデア商品が主婦向けに生み出されている。

主婦における労働時間短縮する発明が乱立状態に陥っており、どれを選んで良いか分からない状態まできている。

ヒットを最初から狙って、要は主婦をターゲットにしているのだ。賢明である人ならもはやお気づきであろうが、乱立状態の中から「逆転の発想」を以て主婦向けアイデア商品を持ち込むと革新が得られやすいと言える。「逆もまた真なり」なのである。

Reference:Pinterest

Reference:日本の最先端技術がよくわかる本

Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"

Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"