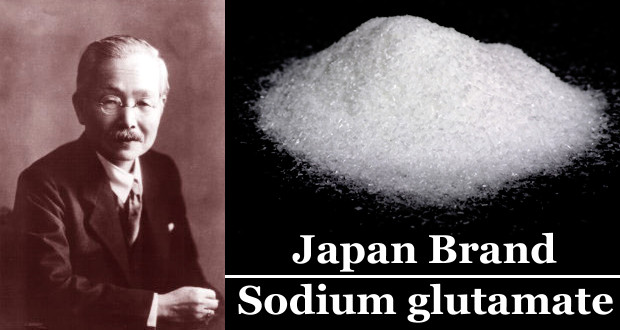

グルタミン酸ナトリウム/味の素:甘酸塩苦に次ぐ第五の味覚うま味調味料を開発「日本の十大発明」のひとつといわれるうま味成分、L-グルタミン酸ナトリウムの発見

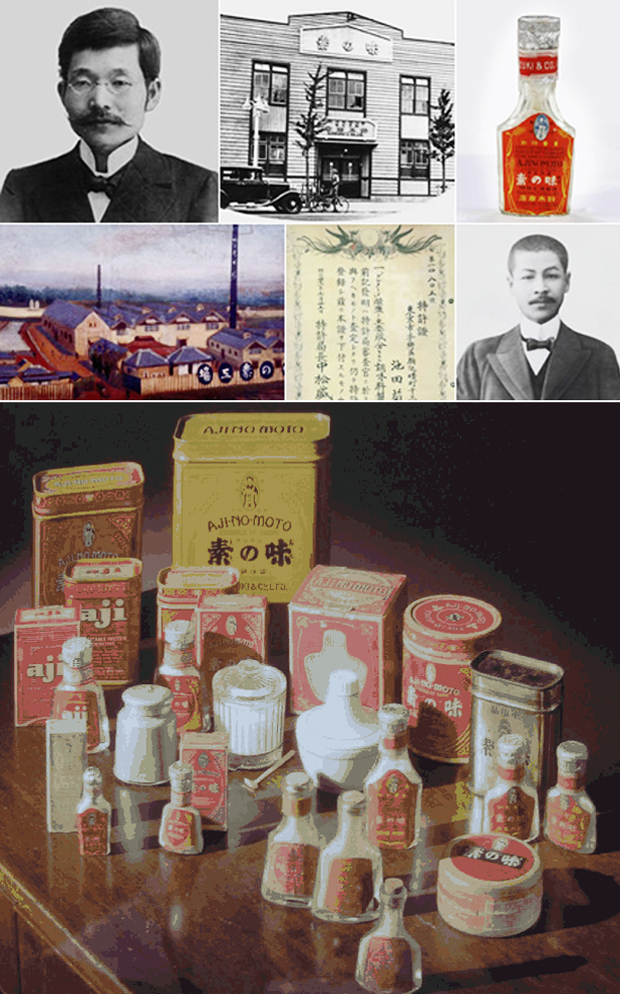

味の素を筆頭に幅広く料理に活用されているのが、うま味調味料である。そしてその主成分として使われているのがグルタミン酸ナトリウム。この成分を発見したのは化学者の池田菊苗という人物である。池田は甘味、酸味、塩味、苦味に次ぐ「第五の味」として、うま味の存在を研究していた。幼少期から昆布の出汁の味に感心を持っていた池田は1907年に研究の末、昆布の煮汁からL-グルタミン酸ナトリウムを抽出することに成功した。そしてこの二年後には、旧鈴木製薬所から「味の素」が発売されている。出典 –日本の最先端技術がよくわかる本

台所の土間に続く板間を私設の実験室にし、机や実験道具やノートを持ち込み研究に邁進

現在、世界中で広く普及しているうま味調味料の発見者で、その成分はL-グルタミン酸ナトリウムであることを解明した。幼少期より昆布のだしに関心を持ち、湯豆腐のだし汁昆布の研究に着手。1907年に約38 kgの昆布から煮汁をとり、うま味の素であるL-グルタミン酸ナトリウム約30 gを得ることに成功。1908年4月24日には「グルタミン酸を主要成分とする調味料製造法」に関する特許を出願し、3か月後の7月25日に特許登録された。池田から事業経営を任された鈴木三郎助(当時鈴木製薬所代表)により、「味の素」という商品名を付けられ、製造販売。その後、味の素株式会社へと発展した。参照:池田菊苗

研究者と経営者が組むと大企業に成長するという分かりやすい事例

研究に没頭している人間のいちばんの悩みどころは、生涯を掛けた研究成果が広く世に受け入れられ、生活の一部として革新的な発明が広く使われるようにする為の方法である。

要は商品化してマーケティングをおこない、セールスに結びつけ、多くの収益を得る為の具体的なステップとそれを実現させてくれる協力企業と事業が正当に行われるかである。

研究者は必ずしも経営者には向いておらず、資金を集め資本を投じて経営し広く商品を売ってくれる人間に委託する方が、驚異的なスピードで発明品は広がっていく。

池田菊苗と鈴木三郎助との協業は、上手くいった例であり、今日では「味の素」として大企業である。

当初は品質の悪さ、商品の認知度不足からあまり売れず、鈴木がセールスに苦労し、様々な困難や中傷を乗り越え、新聞広告宣伝などのマーケティング活動を行う中で、次第にセースすを伸ばし、鈴木製薬所は急成長、鈴木商会と社名を変更し、ニューヨークに支店を出して、海外展開を図る。社名を再び改称、現在の「味の素株式会社」として今日まで続いている。

現在、研究職で企業の為に日々研究を行っている人も、独自の研究を趣味とする事をオススメしたい。

現在の研究テーマとまったく違う畑のテーマとする方が良いだろう。一見まったく違うように見えて、後で自社の研究テーマと有機的に繋がるように計ればさらにベターである。もっともまったく違っても構わない。

あなたの好きなテーマで良いだろう。そうする事により、研究を通じて、二つ以上の世界を同時に追求する事ができ、面白い研究から画期的な研究となり、世の中を変える発明に発展するかもしれない。まさにロマンである。

Reference:Pinterest

Reference:日本の最先端技術がよくわかる本 (晋遊舎ムック)

Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"

Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"