Hermès エルメス:初代馬具職人の技術とエスプリを今も受け継ぐ本物のブランド

時代は馬車から車時代になり、馬具商としての存続が危ぶまれるのだが、そのときに先見の明があったのが、3代目のエミール・モーリス。鞍を縫っていた特別な縫い方で、ハンドバッグなどの皮革製品を作ることにしたのだ。ひと針ひと針の縫い目が表に出るデザインは斬新で、それまで絹製のバッグしか知らなかった女性たちの目を奪い、エルメスはハンドバッグも作る馬具工房へと華麗な変身に成功する。そんなエルメスの根底に流れているのが「時間は良いものを作る」というフランスの精神。 時間をかけて作るものは長い間の使用に耐えるという考え方で、どんなに注文が来ても大量生産に走らず、あくまでも手作りの職人技に徹してきたのである。参照:フランスのブランド美学

現在でも抜群の評価を得るカバンの王者「バーキン」

もはや鞄の王者たる風格を漂わす「 バーキンバッグ 」であるが、価格は国産のちょっとした自動車が買えるほど高額である。

多くの男性諸氏は、なぜこれほど高額でも、飛ぶように売れていくのか不思議で仕方がないと思う。

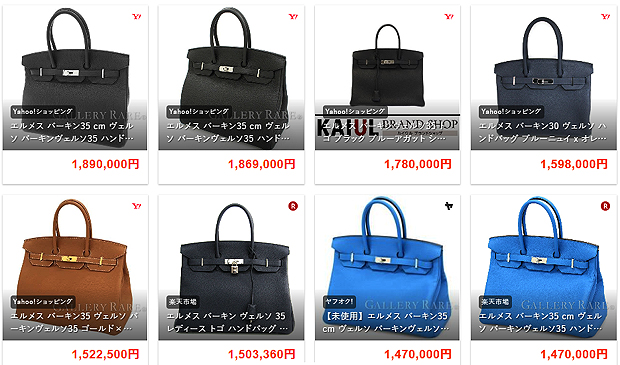

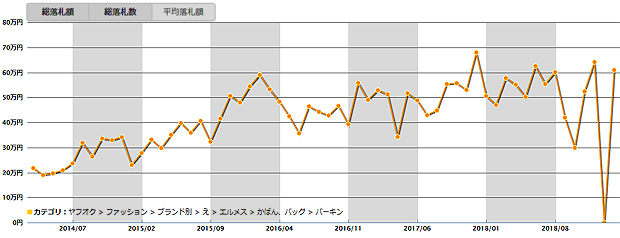

さっそく「オークファン」で現在取引中のデータをみていこう。国内の一般に向けた「バーキン」の相場である。

約 1,400,000~ 1,800,000円前後で取引されている。カバンにしては、驚異的な価格帯で販売されている。

この手のカバンで、ラグジュアリーと言われるブランドが、いかに手作りの作品を世に出していこうと、中古市場での評価で、ここまで高額な取引されるブランドはほぼ無いに等しいのである。その驚異的なリセールバリューは、分かりやすく数字でブランドの実力がわかってしまう。

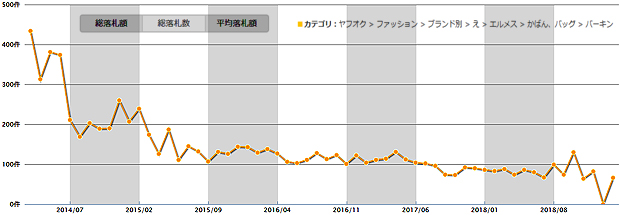

また「Aucfan Pro Plus」で過去約 5 年間の相場を見ていくと、取引件数の激減がみられる。この原因は、様々な要因として考えられるが、個人的にエルメスが考えるブランド戦略上は正しい。

中古市場に流れる数が極端に減れば、直営店で新品を購入することが唯一の選択肢となり、市場に出される価格決定権を常に握ることができる。

また、より高額になったバッグを限られた富裕層のみに譲る事で、さらなる利益増と販売数を少なくすることが可能であり、エルメスのブランド精神である「手作りへのこだわり」を享受できる。

平均価格帯についても同様に、じわじわと平均価格を上げてきている。現在でも、ブランドの稀少性は抜群であるが、中古市場に流れる数の減少が価格を引き上げてきているのである。

そうなると、中古業者によるバーキンの奪い合いは多く、古いモデルであっても安定して高額に取引されている。転売についても困難になってきている状況もあり、買取査定する際に、一点モノの手作りのバッグの真贋は難しくなってくるであろう。

個人的にも、エルメスのカバンや小物を多数保有しているが、やはり使い心地が抜群に良いので、売却することがないが、一生ものとして売らずに使い続けるのは、経験した者にしか分からない感覚である。

エルメスに関して言うと、入手するまでのハードルは高いが「売る事を考えず、修理しながらも、ヴィンテージとなっても生涯使い続ける」という考え方を持つ方が「一途で品のある女性」として認識されるのは間違いはないだろう。

それだけ「資産価値のある芸術品」ということは言うまでもない。

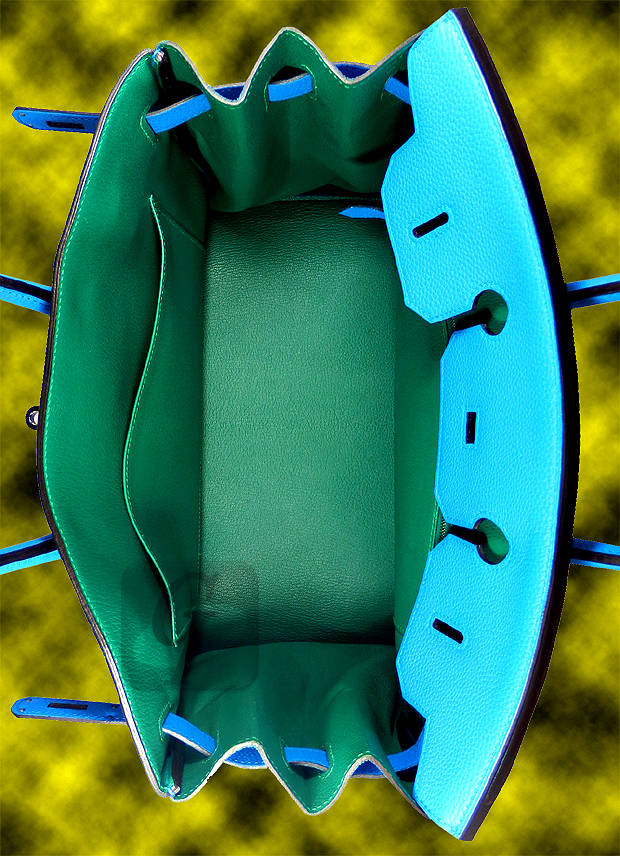

HERMES Birkin 35 Bleu Zanzibar Taurillon Clemence

バッグという常識を超えて美術品を取り扱う錯覚に陥るエルメスの魅力

エルメスが他のブランドと違い、秀でているのは、多くのラグジュアリーブランドが、経営が困難となり、買収などで大資本家に吸収され、大きなグループが形成される中で、代々一族で経営に関わっていることだろう。

70年代に流行した名前だけで中味が伴わない「ライセンスビジネス」に乗らなかったのも、一族ならではの抜群の経営判断である。

また、自社だけでなく伝統的な手仕事を守るため、経営難に陥った老舗ブランドの救済の為に買収にも着手している。

買収戦略の基本は、職人技の維持を第一目標にしてのものであり、1993年には銀製品のピュイフォルカ、1995年にはクリスタルのサンルイ、さらに英国靴のジョン・ロブなどをグループに加え、見事に蘇らせている。

小規模であるが手堅く、リシュモンやケリング、LVMHなどの買収戦略とはまるで異なる。個人的にも、ラグジュアリーブランドの買収戦略の基本は「企業文化などの良い仕組みやそこで働く職人の高い技術を守る」ということが最も大事なのではと思う。

エルメスの戦略は独自であり、各ブランドが再編への動きを見せる中で、未だに初代の精神を守り続ける世界でも希なブランドである。

目が眩むような高額な鞄を作り続ける事で、一点一点手造り少量生産は維持している。エルメスという組織体制を維持する為に、高価なハンドバッグや小物を作り上げる必要がある。

ちょっと前に、買取業者を取り上げた番組 (参照) を観たが、ある企業が真贋判定をするAI技術を披露し、エルメスに関する取り組み方を観ていたが非常に興味深かった。

エルメスは他のブランドと違い、大量生産をせず、職人の人間としての成長と技術力を向上を追求するブランドである。

大量に買い集めた製品データで判定するという考え方は面白いが、エルメスではその方程式は通用しない。職人の創造するパターンに関しても、毎回人が変わり、職人自体の技法も変わる。

なぜなら、人間は常に成長し、技術を進化させ、作り方を微妙に変えてくるからである。

これからは数もさらに減り、出回ることも少なくなるだろう。数が少なければ正確な予想は困難であり、少数のデータでは限界がある。

まあ、それはどうでも良いが、今回のエルメスで最も印象的なのは、ブルーザンジバルの鮮やかな色使いである。ザンジバルの海をイメージした開放感あふれるブルーを表現している。

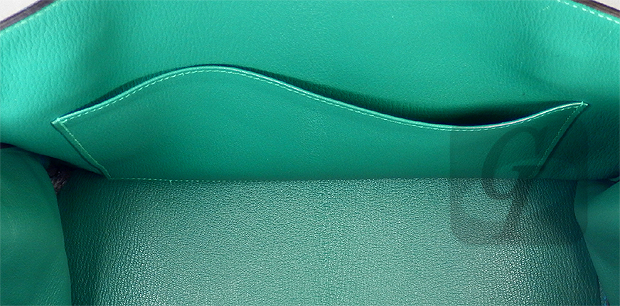

内装は、深みのある神秘性溢れるマラカイトグリーンは、パワーストーンでも有名であり、魅惑的な色使いである。

ザンジバルの地域の旗は、ブルーとグリーンを組み合わせたものであり、未知への楽園を想起させるイメージ戦略は秀逸である。

入手した親族の知人も、南国への旅行目的で購入しており、旅行後「もう使わない」という事で買い取りに出した次第である。なんとも皮肉な話である。

17年度に市場に投入されたコンセプトである「オブジェに宿るもの」は、時代は移り変わるものであり、創作する者の情熱、保有する者の想い、作品の機能も含め、そこに宿るオブジェとしての思想と哲学を追求したものである。

バーキンに関して言うと、非常に触り心地がよく、手に吸い付くような感覚である。エルメスのレザーは、非常に滑らかで、芸術品に触れている錯覚に陥る。

本物を触り、隅から隅まで調べてみて、研究することができ学ぶことが多かった。今回は、非常に良い経験をさせてもらった。

Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"

Φ-GRID:ファイグリッド ブランド・ビジネスをより身近に:ブランド・フォトライターのライティングブログ "ブラフォグ"